Una

reina perfecta de Inés Garland

Busco a mamá aunque sé que nunca está cuando llego del

colegio. Hay flores en la mesa de la entrada; en el baño de visitas veo la

toalla de hilo recién planchada con un montón de tablas, como mi uniforme del

colegio, y jabones nuevos, violetas, con perfume a violetas. Esta noche vienen

invitados. Voy a la cocina y abro la heladera. En el estante del medio hay una

mousse de chocolate, espumosa y perfecta. Me imagino que me siento en la

alfombra del cuarto azul y me la como toda. Despacio. Con el dedo. Pero sé que

la mousse no es para mí. Ni siquiera la

pruebo y me preparo una roseta con manteca para comer sentada en el piso del

cuarto azul.

Al cuarto azul todos le dicen el escritorio menos yo. No es

un escritorio, es un cuarto azul. Hay fotos en blanco y negro por todos lados.

También hay un bar, dos puertas que se abren a una caja de espejos llena de

botellas de líquidos dorados y transparentes y copas muy finas que mi hermana

más chica se dedica a morder de vez en cuando, cuando nadie la está mirando.

Mamá y papá entonces corren hacia ella, papá le mete los

dedos en la boca para sacarle los vidrios aunque mi hermana sigue lo más bien

como si fuera normal tener la boca llena de vidrios de una copa que le han

dicho muchas veces que es cara y regalo de casamiento, y que si ella sigue con

esa manía no va a quedar ninguna. A veces me gustaría volverme Pulgarcita y

meterme en el bar que tiene olor a madera con otra cosa que, algún día lo

sabré, es whisky. Sería como vivir en una ciudad de edificios de vidrio: me vería

reflejada en el cielo y en la tierra, multiplicada detrás de las botellas, en

fila par los costados junto con los palos para revolver los tragos. También

iría al cajón de la mesa de luz de mamá y me acostaría en una toalla chiquita y

verde que tiene sobre un uñero de cuero con sus iniciales.

Mis hermanas deben de estar en algún lado, pero estoy sola

en la casa y lo único que hago es esperarla a mamá para pedirle un plato de

mousse. En algún momento ella llega, entra en la casa apurada con el pelo largo

y rubio y su nube de perfume que en esta época es de gardenia aunque yo no lo

sepa hasta años más tarde. Apenas la veo le pregunto si puedo comer un

poco de mousse, un poquito de mousse, le digo, para que

parezca menos.

—Es para los invitados —dice mamá y ahora que ella volvió sí

puedo ver a mis hermanas sentadas frente a la televisión en los bancos de

madera y a Berta que cocina para la noche.

Mamá levanta la tapa de la olla y prueba.

—Póngale una pizca más de sal —dice.

El brazo de Berta busca el plato de sal. Pienso

que pizca debe ser cuando la sal se agarra así con la

punta de los dedos y se deja caer sobre la comida como

una nieve finita. Nevishca.

Mamá se va para su cuarto y la sigo. No insisto con lo de la

mousse. Los no de

mamá no se mueven jamás de su lugar. Son como piedras enormes y negras. Los

dice así, muy quietos, aunque no parece pensarlos

mucho. Le salen fácil y las cosas se terminan ahí, en la piedra;

si no, seguirían. Pero eso tampoco lo pienso ahora. La sigo por el pasillo y se

mete en el baño, abre la ducha, antes de cerrar la puerta mira la hora, la veo acercarse

la muñeca a los ojos, el pelo le cae por la espalda y debe ser un bosque suave

lleno de perfume, un buen lugar para mí-Pulgarcita. En su cuarto, colgando sobre

la puerta abierta del ropero hay un pantalón de

terciopelo negro envuelto en un plástico. Encima de la cama,

un sweater de cuello alto con hilos de plata. En el piso, un par de botas

negras, de taco, altísimas. Me saco los zapatos, me pongo las botas y abro la

puerta

del ropero para mirarme en el espejo. El corazón se me debe

de haber subido a la cabeza porque lo siento golpear ahí, como loco. Desde el

espejo me mira mi cuerpo con el uniforme arrugado, veo mis piernas flacas dentro

de esas botas de mujer. Después, de repente, es tarde. Mamá está parada en la

puerta con la salida detoalla y la gorra de baño y yo me saco las botas muy

rápido pero me caigo sentada y las medias se me quedaron ahí dentro y de la

puerta se cae el pantalón y mamá lo levanta. Qué hacés acá, los dedos, las

botas recién lustradas, andá a lavarte las manos inmundas.

Algún día habré olvidado estas palabras. Las recordaré

mientras escriba y pensaré que no debería repetirlas.

Mamá cierra la puerta y detrás de la puerta se debe de estar

soltando el pelo, dejándolo caer de golpe, todo junto. Como Rapuntzel, pero no

lo sueltapara que yo suba a la torre por la trenza y la rescate, lo suelta para

esperarlo a papá.

Papá no es el mismo de la foto que está en el cuarto azul,

una foto en blanco y negro donde aparece pensando, con la camisa muy blanca y

corbata y muy serio. El de la foto es el de la mañana. Ahora papá tiene la

corbata floja y está arrugado. Se va planchado a la mañana y vuelve arrugado a

la tarde. Pasa por la cocina a darles un beso a mis hermanas.

—¿Por qué no vas a ver la tele, vos? —me pregunta cuando se

encuentra conmigo en el cuarto azul. Le preguntaría a él si puedo comer mousse,

pero

él nunca dice nada de esas cosas. —Preguntale a tu madre —me

contestaría. Me toca la cabeza. Lo sigo por el pasillo hasta que se mete en el

cuarto. La veo a mamá de espaldas en la penumbra. Se da vuelta de golpe cuando

entra papá. Tiene el cuerpo echado hacia atrás. Algún día

notaré que siempre aleja el cuerpo, como si tuviera que

soportar contra su voluntad la cercanía de los demás, pero ahora me parece que

está tomando envión para saltar hacia adelante como una gata enojada.

—Cada día llegás más tarde —dice.

Papá me mira y cierra la puerta. Me acuesto en el piso. No

escucho las palabras de las voces atrapadas en el cuarto. Me duele la barriga.

Por debajo de la puerta un aire frío y con olor a tierra de la alfombra me

sopla

en la cara. Seguramente me baño y como fideos o arroz,

mientras Berta va y viene del comedor con el mantel, las servilletas blancas con

olor a plancha; copas, miles de copas en una bandeja que después pone en fila

al lado de cada plato; los cubiertos, también en fila, tenedor

chico afuera, tenedor grande adentro, cuchillo chico afuera, grande adentro y

hay que frotar todo con un repasador limpio para que brille después, cuando

mamá venga y prenda las luces y las cosas se llenen de estrellas

como si el cielo se hubiera caído en la mesa.

Mamá toca el timbre de su cuarto. Berta va. Viene. Busca un

vaso de agua. Va. Viene. Trae las botas.

—¿Qué tenías que ir a tocar? —me dice.

Se va al lavadero. Vuelve con las botas y va. Viene. Llena

dos jarras de plata con agua de la heladera

y mucho hielo. En el baño mamá se está pintando con la

puerta abierta. Al salir me sonríe y algún día pensaré que es como verla en la

televisión.

—¿Ya comieron? —pregunta.

La sigo al living donde pone música. La sigo a la cocina.

Habla con Berta.

Mis hermanas la miran. Sabré cuando escriba esto quea mis

hermanas también les parece una reina lejana esta mujer de pantalones de

terciopelo y sweater de brillitos y pelo largo y rubio que le cae por la

espalda.

La reina dice que podemos saludar a los invitados cuando

lleguen. Mi hermana más chica tiene que prometer que no va a morder ninguna

copa.

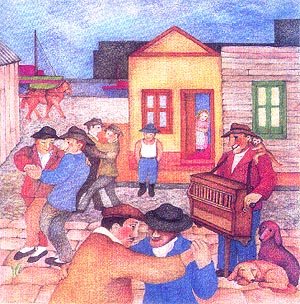

Un rato más tarde estamos bogando entre los

invitados.

.Qué grandes que están. Qué amor. Están cadadía más iguales

a vos. A Esteban. Aire de familia. Mamá me apoya una mano en el hombro, su

brazo lleno de pulseras tintinea cerca de mi oreja.

—Está idéntica a su abuela —dice una de las amigas con voz

muy fuerte. Y habla de mí. No me es fácil imaginarme con la cara de miabuela.

Papá le alcanza un vaso de vino a una amiga de mamá.

—Qué amor —le dice ella y le toca la cara. Su mano de uñas

pintadas se queda un instante en la cara de papá. Mi hermana trata de morder

una copa pero la ven y nos mandan a la cama por eso. Mamá me empuja un poco por la espalda. Papá es

el que nos lleva al cuarto.

Hablamos en voz baja en la oscuridad, mis hermanas y yo. Lo

escribiré porque lo habremos hecho en todas las fiestas. No recordaré ninguna

de nuestras conversaciones.

Desde el living llegan voces, la música, algún grito, una

risa muy fuerte de un amigo de papá que se ríe así siempre, como si quisiera

que todos sepan

que algo le hizo gracia. Mis hermanas se duermen. Yo escucho

la puerta corrediza del comedor cuando mamá la abre para que pasen a comer. Me

quedo dormida.

Me despierto sobresaltada. Hay alguien en el pasillo. Se

oyen las voces del otro lado de mi puerta

cerrada. Alguien se ríe y toma mucho aire como si se ahogara.

Una voz —la conozco aunque ahora no quiera reconocerla— se enrosca en el aire y

baja y sube, una voz de víbora que se arrastra por debajo de mi puerta y vuelve

al pasillo y parece subirle por el cuerpo a la otra voz, de mujer, que hace

ruidos cortos, suspira, se queja muy despacio como si no quisiera que la

escucharan.

—Estás loco —dice la voz de mujer—, por favor, basta. La voz

de víbora se mueve por el aire, baila. La voz de mujer vuelve a decir, “loco”,

pero se ríe

cuando lo dice. De repente mamá está llamando a papá. Su

voz viene nadando por el pasillo donde alguien volcó de

golpe los ruidos de la fiesta.—Esteban —está diciendo.

La puerta de mi cuarto se abre y alguien entra y la cierra

con rapidez.

—Esteban —vuelve a decir mamá—. Ya no

sabía dónde buscarte.—Me moría por una aspirina —dice papá

del

otro lado de la puerta. Oigo respirar a la persona que se

metió en mi

cuarto. Me quedo muy quieta.

—Hay en el botiquín. La persona que se metió en mi cuarto se

aplasta

contra la pared. Estoy segura de que va a oír mi corazón en

la oscuridad. Una de mis hermanas habladormida. Siento el aire que entra de

golpe en la boca de la persona que está contra la pared. Mucho después de que

las voces de papá y mamá ya no se oigan, abre la puerta y se va. Deja su

perfume estancado en el aire del cuarto. Para un cumpleaños alguien me regalará

ese perfume. Ese día abriré la tapa del frasco para olerlo yrecordaré esta

noche escondida en mi memoria. Me vuelvo a quedar dormida. Unos gritos exaltados

de papá me despiertan. Ya no hay música ni

otras voces. Me levanto. El living huele a cigarrillo. La puerta

corrediza que da al balcón está abierta y papá y mamá están afuera. Papá se

agarra de la baranda con el cuerpo asomado hacia abajo y habla a los gritos

como

si les escupiera palabras a sus amigos que están en la

calle. Mamá saluda con el brazo en alto.—Qué manga de borrachos —dice papá y

los

dos se dan vuelta para entrar. Antes de que se den cuenta de

que estoy ahí los miro un momento. Mamá está seria y tiene la cara muy blanca.

La boca despintada queda desnuda y triste y la hace parecer enferma. Cuando

escriba tendré que admitir que es como una victoria verla así. Y que

me da mucho miedo.—¿Dónde estabas cuando desapareciste? —le

dice a papá. En ese momento me ven. —¿Puedo comer un plato

de mousse? —digo.—No hay más —dice mamá.

En el mismo instante en que lo dice, veo la mousse. En el

piso, al lado de un parlante. Queda un poco menos de la mitad pero no la voy a

poder comer.

Está llena de colillas de cigarrillo aplastadas en la espuma

o flotando en un líquido grisáceo. —Andá a tu cama —dice mamá, pasando por

delante de mí. La sigo hasta el baño, la veo de perfil

frente al

espejo. Se recoge el pelo y se lo ata detrás de la nuca.

Sabe que estoy ahí, mirándola. Entonces, sin sacar la

vista

del espejo, cierra la puerta.